L’art de la photographie est un exercice du regard. C’est du moins ainsi que l’ont défini et popularisé les chantres de la modernité photographique. Pour eux, l’appareil est considéré comme une « machine de vision » et la figure du photographe souvent réduite à un œil unique, désincarné. Les productions de Juan Manuel Abellán désavouent cette définition endurante et purement optique du médium. Plus que cela, elles invitent à envisager la photographie comme une véritable technique du corps. En effet, tout l’itinéraire d’Abellán unit le geste photographique et le geste chorégraphique, si bien qu’il devient presque impossible d’évoquer l’un, sans convoquer l’autre.

Formé en photographie à l’École supérieure de Barcelone et à l’Université Paris 8, puis assistant dans le département de production de l’agence Magnum, l’artiste s’est également initié à la technique de la chorégraphe Martha Graham (1894-1991). Pendant une dizaine d’années, son activité de prises de vue s’est doublée d’un apprentissage du « contraction-release », mouvement dramatique où le corps se contracte et s’expand au rythme des inspires et des expires. À la fin des années 1920, Graham envisageait cette respiration comme un moyen privilégié pour exprimer le paysage intérieur du danseur. La contracture des muscles dialoguait souterrainement avec l’essor de la psychanalyse, l’invention des arts dits « primitifs », ainsi que les tensions tragiques du cinéma muet.

Chez Abellán, l’héritage de Graham se loge à la fois dans le choix et le saisissement des sujets. Il en va ainsi lorsque l’artiste réalise des images pour le compte de compagnies de danse tout comme pour des projets plus intimes. Au lieu de chercher l’instant décisif qui permettrait de saisir l’acmé chorégraphique, Abellán préfère la métaphore et l’esthétique du fragment. Ainsi, la jambe du soliste Lloyd Mayor de la compagnie Graham – en nuance de gris sur fond charbonné, pointe vers le haut – se fait presque animique et totem (fig. 1). Soumise à la force centrifuge du cadrage, elle incarne à elle seule l’exercice d’élévation contre la pesanteur. Une telle synthèse sculpturale contraste avec l’ « explosante-fixe » des danseuses de flamenco de la série « Le Corps Spirituel » (fig. 2). Ne reste alors que l’énergie vitale en expansion, le corps se dématérialisant dans la couleur des robes ondoyantes, à la manière d’une Loïe Fuller (1862-1928) absorbée par les voiles de sa danse serpentine. Réduit ici à une sorte de chrysalide rouge sang, le corps dansant est possédé par l’esprit. Entre apparition et disparition, il est ce point mobile, sous tension, où le charnel et le spirituel se rejoignent mystérieusement.

Cette conception métaphysique de l’être-au-monde culmine dans le projet d’expositions et du livre intitulé Le Souffle. À l’origine, il s’agissait pour l’artiste de réanimer la mémoire de sa mère en dansant au cœur d’une projection de portraits photographiques couleur, et noir et blanc. Danser s’apparentait alors à « remplir un vide » et « taire l’essence d’un cri » comme l’écrivait Rainer Maria Rilke. Cela ressemblait aussi au « processus d’amplification d’existence » qui était à l’œuvre dans la pièce chorégraphique Admiring La Argentina. Interprété par Kazuo Ôno en 1976, ce solo retrace la vie de la danseuse de flamenco Antonia Mercé. Âgé de 71 ans, le célèbre danseur de butô revivifiait les gestes de celle qu’il avait vue danser en 1929, à l’Imperial Theater à Tokyo, sous le surnom de La Argentina. Habillé en femme et grimé, il convoquait cette icône de la danse espagnole, morte à 48 ans d’une insuffisance cardiaque. En réactivant les images-souvenirs qu’il avait conservées de sa performance tokyoïte, il lui rendait hommage et remédiait à sa disparition.

Le projet Le Souffle partage de nombreux points de contact avec Admiring La Argentina. Dans les deux cas, la danse est mobilisée à des fins de commémoration. Les figures concernées sont des femmes et partagent une affection au cœur. Mais plus important que cette coïncidence biographique, est la façon qu’ont eu Ôno et Abellán de retravailler le souvenir ; le premier dans le répertoire de l’image mentale, le second dans celui de l’image projetée. En l’occurrence, Abellán choisit de danser littéralement dans l’image photographique, soit de matérialiser le désir fou de ceux qui restent, à savoir rejoindre la figure absente. Durant la performance, cette cohabitation est de nouveau possible ; l’usage de la projection lumineuse jouant ici sur le double registre de l’épiphanie – l’apparaître d’un visage – et de l’intercession – médiation entre le monde des morts et des vivants.

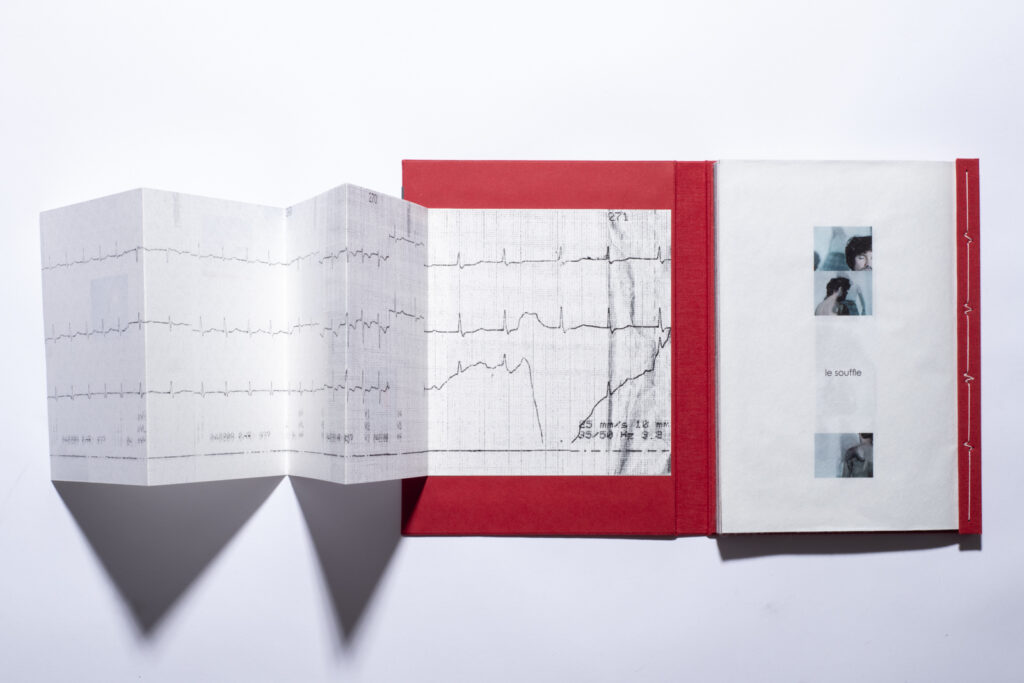

Les prises de vue réalisées à l’occasion de cette action constituent la matière même de l’ouvrage Le Souffle. Celles-ci se déploient sur un papier japonais – diaphane, texturé, densément imprégné par les pigments – et des feuilles doublées, rappelant les livres non massicotés qui laissaient aux bibliophiles le plaisir d’ouvrir chaque page avec un coupe-papier. Seulement ici, les pages intérieures sont vierges. À l’exception de quelques notes de l’artiste sur papier cartonné qui s’y trouvent discrètement logées, elles sont gorgées d’air, et respirent, elles aussi, au rythme de la lecture.

À tourner les pages, la dimension cinématique de l’œuvre s’affirme. Les flous de bouger du corps de l’artiste dédoublent ou distordent les portraits projetés dans un désordre chronologique maîtrisé. Là où Roland Barthes regrettait qu’aucune des photographies représentant sa mère ne soit en mesure d’en restituer l’impression vivante, Abellán reparcourt plusieurs décennies de vie, pour célébrer celle qui fut non seulement mère, mais aussi femme, épouse, amante, jeune fille. Par moments son torse s’immobilise, accueillant en son creux une silhouette adolescente. À d’autres, il disparaît dans le grain fourmillant d’un visage agrandi (fig. 3). Le rapport d’échelle entre sa stature et la photographie projetée varie, et avec lui la symbolique d’un corps qui contient, ou qui est contenu. Le fils se perd parfois dans le giron matriciel de l’image. Englouti dans l’espace-temps de la prise de vue, il y laisse d’informes traînées noires ou bien redouble un détail du cliché souvenir.

Une cigarette portée aux lèvres. Un index remontant une paire de lunettes sur l’arête du nez. Des poings fièrement posés sur les hanches. Autant de détails ravivés par le passage de la chair-écran. Mais plus que de simples gestes, ce sont des façons d’être, de boire au goulot, d’enlacer ceux qu’on aime ; mari, enfants. Une forme de nostalgie émane de ces snapshots. Pour autant, Le Souffle ne s’apparente pas à une quête mélancolique de l’objet perdu. Pensée comme une célébration, l’œuvre s’accorde aux rythmes du vivant : inspire/expire d’un corps qui danse, diastole/systole d’un cœur qui bat. Un électrocardiogramme de la mère de l’artiste est d’ailleurs visible tout au long de la consultation de l’ouvrage. Réinterprété de façon graphique et contrecollé sur le recto de la première de couverture, il constitue l’horizon fixe du lecteur (fig. 4, 5, 6). Autre trace indicielle d’une existence, il nous rappelle également que photographie et électrocardiographie ont une même origine : le désir du physiologiste français Étienne-Jules Marey (1830-1904) d’enregistrer la trace du vivant.

Le travail de Juan Manuel Abellán perpétue ce désir scriptural tout en le renversant. Loin du réalisme scientifique du XIXe siècle – époque où l’appareil était envisagé comme une « horloge qui voit » et le photographe comme un simple « opérateur » – il démontre une profonde empathie sensorielle au service de la vie en mouvement. En effet, que l’artiste performe devant l’appareil ou bien qu’il capte l’essence d’une danseuse ou d’un danseur, la sensibilité kinesthésique mobilise l’intégralité de son être. Aux cellules du capteur de son appareil répondent toutes les cellules de sa peau. L’image est tout entière saisie avec son corps. Elliptique plus que descriptive, celle-ci engramme un affûtage non seulement du regard, mais de la proprioception. Et cette capacité à percevoir son propre positionnement dans l’espace n’est pas sans faire naître cette éventualité : photographier en danseur, n’est-ce pas finalement réaliser des images avec un « corps voyant » ?

Juan Manuel Abellán est né en 1981 à Murcie (Espagne). Il obtient un master en communication (UCAM, Murcie), en photographie d’auteur (IDEP, Barcelone), puis un master en photographie et art contemporain (Paris 8).

Formé également en musique et en danse contemporaine, son travail est attentif aux rythmes des images comme à ceux du vivant. La photographie est pour lui un outil permettant des passages entre différents registres (documentaire, performatif, poétique), mais aussi entre différents médiums (danse, vidéo, installation, livre, exposition). Elle lui permet de travailler dans les interstices de certaines expressions codifiées pour aborder des thèmes comme la mémoire, l’absence et l’identité. La tension obtenue est dynamique, permettant de déjouer le mimétisme inhérent à l’enregistrement photographique.

Son travail a été présenté dans les circuits artistiques espagnols et français, notamment au Festival Circulation(s), au Centre Pompidou, au Centre Párraga d’art contemporain. En 2024, son livre Le Souffle a été en compétition à Polyptique Marseille.

Site web : http://www.juanmanuelabellan.com/