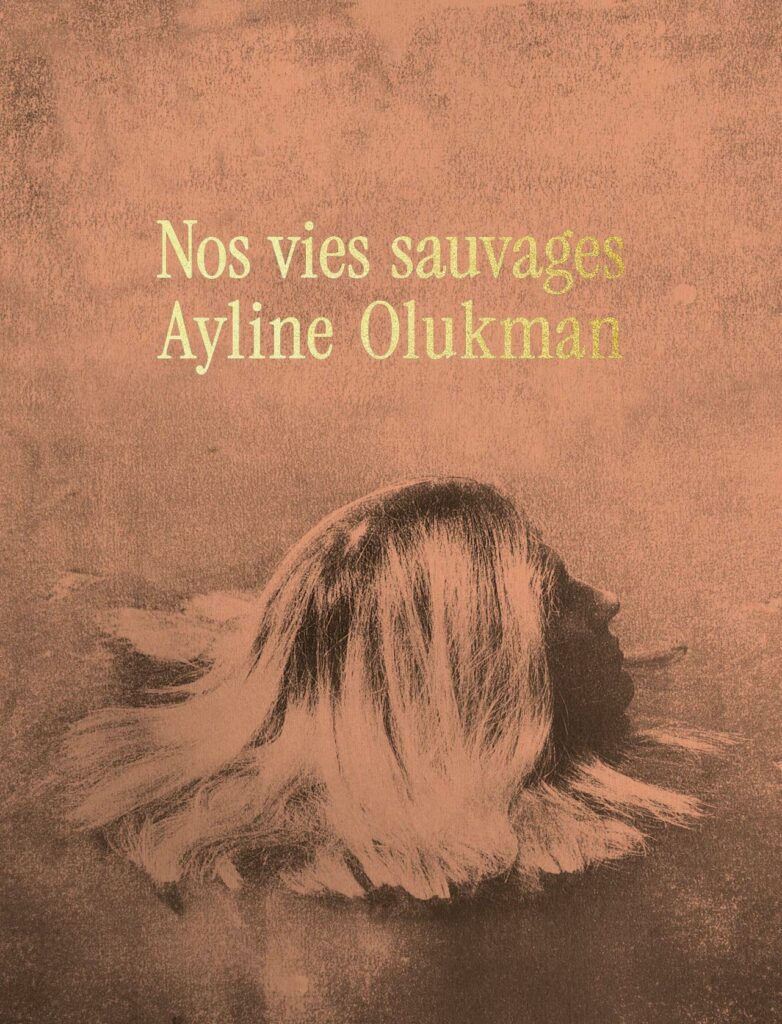

Ayline Olukman, Nos vies sauvages, Médiapop, 2024, 35 euros

ISBN 978-2-491-43672-8

Commander le livre

Les éditions Médiapop publient cet automne Nos vies sauvages d’Ayline Olukman. Après Small eternity (2012), La Mue (2019), Elysians fields (2021), c’est avec le sentiment heureux de prendre des nouvelles de cette artiste œuvrant entre photographie, peinture et dessin, que l’on ouvre Nos vies sauvages. Tout l’univers d’Ayline Olukman y est à la fois présent et renouvelé.

New York, Aigues mortes, Cadaquès, Oaxaca, Portbou, Plobsheim, les images d’Ayline Olukman sont de partout mais forme un monde unique, où se retrouvent toujours réinterprétés les motifs qui sont les siens. Toujours autant de corps dans l’eau et de visages juvéniles, l’onde qui fait la chevelure de nacre et les coquillages qui s’exposent avec les fruits, les bêtes, les branches. Tout est là, dans ce paradis terrestre où l’animal, le végétal, le minéral cohabite harmonieusement. Pourtant le livre s’ouvre sur un détail d’un tableau du XVe siècle, Saint Jean L’Évangéliste à Patmos, où un ange dicte l’apocalypse à l’homme de foi. On sait dès lors, dans ce détail du paysage photographié par l’artiste que ce monde, notre monde, est peut-être voué à la perte, aussi l’on plonge dedans, l’œil embrasse son contenu avant d’en entendre la disparition.

Dans ce monde suspendu qui, comme toute création, existe sans exister, voici le crâne qui pointe, la lune qui veille, alors l’œuvre d’Ayline Olukman n’est-elle pas avant tout une réflexion sur la mémoire, dans le sens d’une économie du glissement, de la métamorphose ? En couverture du livre, il y a la tête d’une femme qui entre dans l’eau et qu’on pourrait croire coupée ou semblable à une conque dissimulant sa fente. Tout de suite d’autres images se superposent, Judith décapitant Holopherne, Méduse, Virginia Woolf entrant dans l’eau pour y mourir, là où la préface de Nicolas Bézard rattache le titre d’Ayline Olukman au film de Wong Kar-wai Nos années sauvages, à la première consultation du livre je l’appelais par lapsus : Nos vies rêvées, pensant à quelques vers de Nerval : « Suis-je Amour ou Phébus ?… Lusignan ou Biron ? /Mon front est rouge encor du baiser de la reine ; /J’ai rêvé dans la grotte où nage la syrène ».

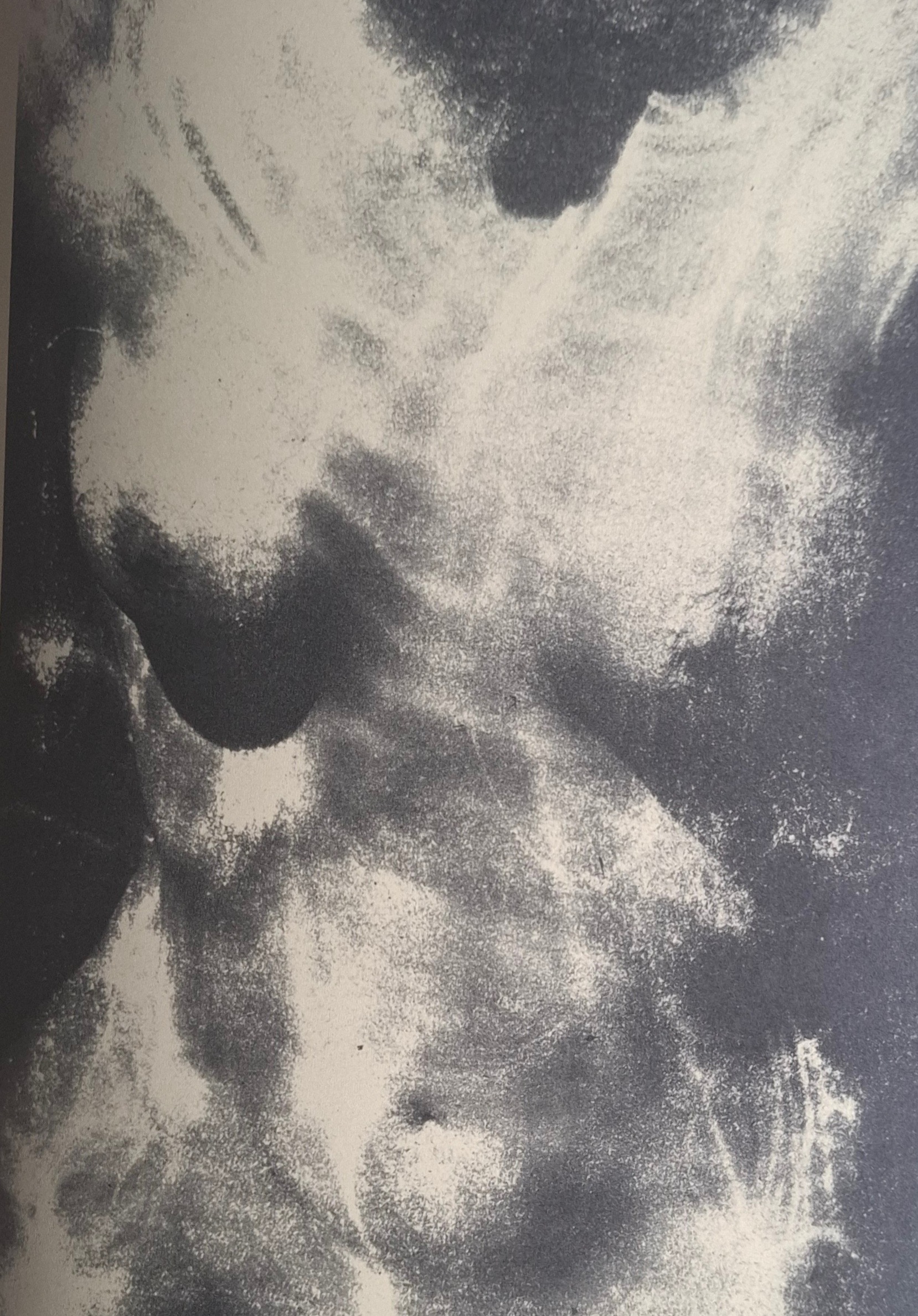

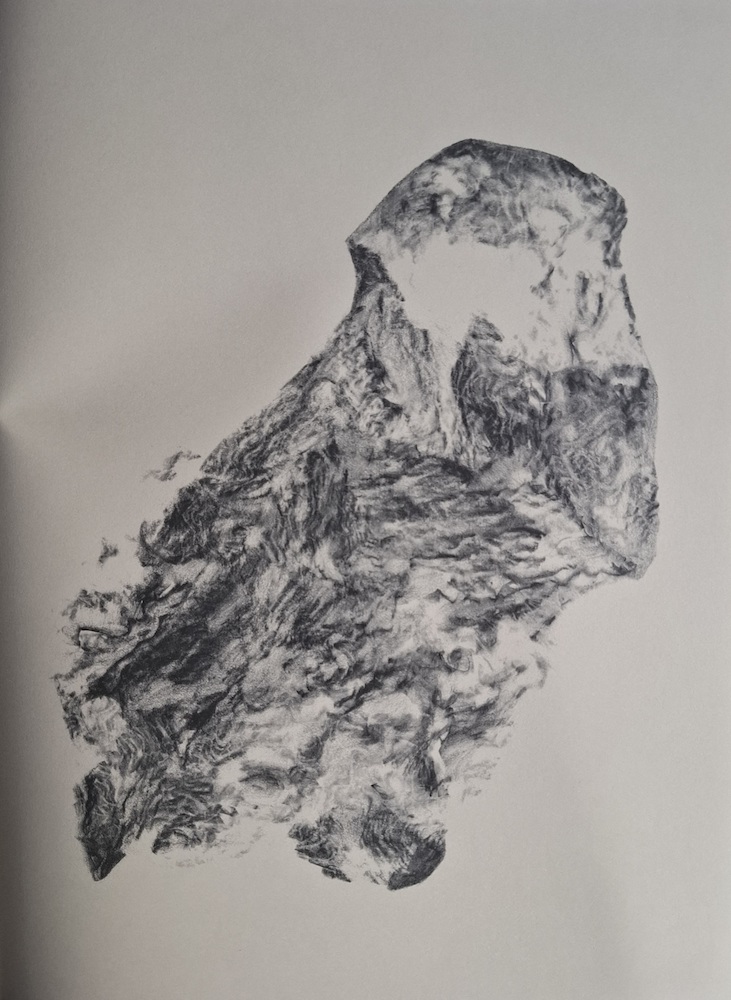

Brouiller les frontières du dehors et du dedans, des temporalités et des espaces, générer des liens, entre ses images et d’autres, alimente l’univers onirique d’Ayline Olukman. Nos vies sauvages s’ouvrent ainsi sur des images en couleur, nimbées de bleu, puis les variations de papiers et d’impression emportent le regard du côté de la texture des images, de leur chair comme autant de modulations affectives. On peut penser aux souvenirs que l’on agence sans cesse autrement et à la tonalité d’un vécu qui se modifie à la lumière de l’expérience présente. Dans les pages qui se tournent n’est-ce pas la vie qui se simplifie en quelques traits, perdant toute couleur au profit du grain, à une sensualité qui appelle la main ? Bientôt ce qu’on a vu, ce qu’on a vécu ou rêvé aura la teneur du caillou que l’on garde avec soi pour le dessiner. Et seule l’énergie des choses reste, la personnalité s’épuise et les visages seront de pierre. On pense à Resnais-Duras, Hiroshima mon amour : « Tu n’a rien vu à Hiroshima. J’ai tout vu à Hiroshima », puis à Renais-Robbe-Grillet, à Marienbad, à Seyrig qui ne se souvient de rien et qui veut que celui qui la pourchasse de ses souvenirs ardents, la laisse libre. Ici, le genre n’est pourtant pas le creuset d’un rapport de force, les images d’Ophélie et d’Ondine si elles existent toujours s’adjoignent tendrement à celles de jeunes hommes offrant leurs corps à l’ondée comme à l’œil qui les regardent. Ouvrons l’œil et la main, parce qu’à la fin du jour, tout deviendra granitique et abstrait.