Voilà environ soixante ans que le cours de la chose picturale et l’itinéraire d’existence de Jean-Claude Le Gouic sont indémêlables. L’artiste fait (de) la peinture autant que la peinture l’a fait ; l’un et l’autre continuent d’entretenir ce lien fort et intime. Pline rapporte qu’Apelle ne laissait pas s’en aller la journée sans qu’il trace au moins une ligne : nulla dies sine linea. Le trait attribué au peintre semi-légendaire devint, au motif de l’ambivalence linéale, sentence d’écrivain.

L’alliance des deux mots (jour et ligne), en même temps qu’elle prône le métier (« cent fois sur le métier… ») et vante le mérite de l’assiduité, d’ailleurs récompensée, va chercher la foi au bout de la profession : à son faîte. Pour écrire chaque jour, pour peindre sans faiblir au long des ans, il faut bien, comme on dit, y croire. Sous quelle forme cette douche quotidienne de foi qui arrose l’aride profession, comme une rivière fait vivre le pays, se traduit-elle ? Par le plaisir. Il est, dans l’ordre du sensible, quelque chose comme une assurance.

Pour l’acteur ou le spectateur ? Comme si on pouvait détacher l’un de l’autre ! Dans l’attrait qui bâtit le regard se détecte le plaisir que le peintre a joint immanquablement à son action. Il se distille en spectacle pour le regardeur. Être touché – c’est là le premier degré de toute analyse d’œuvre. Nous voilà alors invités à parcourir le processus qui l’a formée !

Si je m’arrête d’abord là-dessus, c’est que l’œuvre peint de Jean-Claude Le Gouic porte à l’évidence flagrante le « tout pour le tout » réciproque qui se joue entre le métier de vivre et celui de peindre comme un bienheureux en tous lieux et temps.

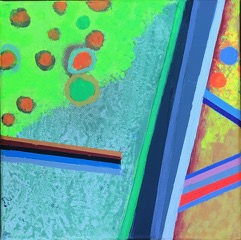

Pour preuve l’exposition à l’Urban Gallery (Marseille) en septembre-octobre 2024, qui fête à la fois soixante ans de peinture et les quatre-vingts ans du peintre. Le titre est tout en chiffres : 80 – 4 x 20 – quatre-vingt 20 x 20. La « pièce » star de l’exposition – qui inclut des œuvres plus anciennes – est un assemblage de 80 carrés de peinture (de 20 x 20 cm). On pouvait les voir sur le sol de l’atelier du peintre avant qu’ils soient accrochés en rang au mur de la galerie, accaparant immédiatement le regard. Les couleurs sont à la fête et régalent notre sensualité optique. On a affaire à une unité multiple, en ce sens que les limites de l’œuvre se déplacent. Cette dynamique intérieure – j’allais dire ce manège – contribue au plaisir dont un des ressorts est d’allier ordre et surprise ou, si l’on préfère, simplicité et diversité. Où est l’œuvre ? À la fois dans chacun des éléments qui la composent et qui est par lui-même déjà une composition et, bien entendu, dans l’ensemble qui fait sens aussi en tant que performance.

Celle-ci recèle plusieurs significations. Celle qui vient d’abord à l’esprit est quasi sportive : l’octogénaire qui a réalisé en trois mois cet ensemble, conçu spécialement pour l’exposition, est Dieu merci en forme. Sa peinture aussi. Deuxièmement : cette composition respirant l’énergie, qui harmonise dans une atmosphère de liberté virtuose tant de diversité (de couleurs, de signes et de figures géométriques, de tons et de trames, de jeux sur les contraires ou les complémentaires) apparaît, aux yeux de qui connaît un peu le parcours de l’artiste, comme l’épitomé de sa création. Or, si peindre est une manière de penser, comme je crois, c’est à une dimension plus englobante qu’on doit faire appel pour dresser le profil de cette performance.

L’art de Jean-Claude Le Gouic, surtout depuis qu’il a pris ses distances avec la gestualité expressionniste de ses débuts, n’est pas moins conceptuel que sensuel (je dis bien) – et telle est même à mon sens la particularité qui le singularise parmi les peintres qui auront caressé les couleurs dans tous les sens du poil. Il y a donc un concetto présidant à l’action qui est mise sous nos yeux et provoque notre esprit en comblant d’aise nos sens. La performance est une provocation d’événement dans laquelle l’action manifeste est une pensée latente. Le Gouic l’a toujours revendiquée sous le nom de système, même au temps où le geste (la pulsion) semblait tenir le haut du pavé.

Il y a un tour axiomatique à une manière de procéder qui, posant des considérants (les constituants de la peinture sur lesquels s’accordent à peu près les peintres les plus divers, soit le plan, le jeu des couleurs et des lumières), prend un parti : celui-ci est toutefois le contraire d’un préjugé, car c’est une décision que le faire de l’artiste explore en exploitant les propositions ou énonciations picturales qui s’ensuivent. Système ne veut donc pas dire dogme, mais méthode dont la ténacité « paye ». C’est le côté « on va voir » : précisément ce qu’on ne verrait pas s’il manquait le suivi des principes.

Si je ne me trompe, l’abstraction, en tout cas chez Le Gouic, est une conséquence du système – appelons-le « Espace, couleurs, lumière » – plus que l’inverse. En examinant l’évolution de l’artiste, nourri lorsqu’il étudiait à Paris, de l’expressionnisme abstrait, européen puis américain, on observe un changement de pied (autrement dit de main) grosso modo vers la fin des années 90. En condensant à l’extrême : les actants couleurs-lumière supplantent le geste, la ponctuation en semis remplace la griffe et l’incision, la syntaxe prônant l’autonomie de la toile exile la pulsion ou du moins l’oblige à jouer pianissimo. Le moi de l’artiste cesse de primer, qui s’illustrait dans sa lutte historique avec l’ange selon l’avatar moderniste de l’affrontement d’un désir impérieux à une matière résistante. En même temps que retombe la pâte vouée au marquage s’estompe l’envie de couper, déchirer, lacérer. La pulsion n’a plus prise dès que la levée matiériste, refluant comme une vague de sa hauteur, est tassée par la couleur vive et, surtout, lissée par l’intensité lumineuse. L’effet de creusement dans l’épaisseur (autant dire le graphe) le cède devant une mise à plat du système cherchant l’équilibre de ses constituants. Le Gouic se met à peindre en utilisant des teintes acryliques fluorescentes.

Un des portants du système n’a pas changé, voire s’est endurci. Il s’agit de l’espace. À ma connaissance, l’artiste n’a jamais été tenté par la figuration. Sans doute l’en empêche la hantise de la perspective qui, depuis la Renaissance, est le bras armé de l’historia. Certes, le motif, depuis Manet, a pris la place de la fiction ; reste, il me semble, aux yeux de Le Gouic en cela fidèle à la conversion moderniste au recouvrement total du plan (flatness), le péché mortel d’un tableau figuratif : c’est que le peindre file à l’anglaise en son milieu, les arrières lui offrant le couvert d’un autre espace. En somme, d’un ailleurs de la peinture. La perspective est une fuite, elle démobilise l’acte de peindre en faveur d’une représentation dont on ne voit pas bien sur quel théâtre elle opère. L’artiste l’exprime avec la dernière netteté dans l’Entretien qui figure au catalogue d’Urban Gallery : « La plupart du temps mes fonds, s’ils ne sont pas griffés, sont optiquement non traversables : rien derrière le plan du tableau, tout vient en avant vers le regardeur ».

Dès lors, le temps de la griffe peut nous apparaître rétrospectivement moins comme le dernier feu d’un espace fait de proches et de lointains que comme l’antichambre d’un plan unique rapprochant la pâte et le couteau comme les lèvres d’une plaie. L’aspect dramatique que mettait en scène leur séparation, fait d’entrées et de sorties, se trouve définitivement relégué par le primat d’un espace où il n’y a que des entrants, éclairés par un art consommé de conjuguer contiguïté des couleurs, intensité de la lumière et tramage varié des formes et des lignes, soit qu’elles privilégient les aspects géométriques ou ponctuels, soit qu’elles se chevauchent et se recoupent en lignes serpentines, tissent, tapissent, rompent de hachures un dessin polymorphe.

Au graphe griffu de la première période a succédé un graphisme discret qui commande sans s’imposer lui-même l’orchestration du plan selon des valeurs de sensibilité aux formes et au mouvement, de symétrie (incluant ses dissonances calculées), de rythmes et d’intensités. Ce sont là, inscrits ou esquissés dans la physiologie humaine, les rudiments de l’esthétique. Prenant appui sur cette « table des éléments », le tableau les fait entrer en mille compositions.

C’est pourquoi, lorsque Le Gouic prouve son attachement à la décision de les faire valoir comme tels et tels qu’ils forment une unité indissoluble, pareil parti pris simultanément sensoriel et conceptuel ne peut qu’enjamber la démarcation, dans ce cas bien factice, entre le décoratif et l’artistique.

Jean Claude LE GOUIC, né en 1944 à Pontivy, Morbihan, pratique la peinture abstraite depuis la fin de ses études (1968) avec la volonté d’exposer régulièrement son travail. D’abord influencé par l’expressionnisme abstrait, il a longtemps pratiqué un travail gestuel tant pictural (sur toile ou bois) que graphique (beaucoup de productions sur papier). À partir des années 1990 son travail évolue progressivement vers des pratiques abstraites plus distanciées, avec une recherche de multiples couleurs et la fréquente présence d’une figure décorative particulière : le semis. Cette distribution de ponctuations éparses s’accompagne, à compter de 1998, de l’utilisation de couleurs fluorescentes. D’abord et toujours peintre, il réalise aussi des installations avec des matériaux, comme le tulle ou du plastique, non destinés aux « beaux » arts.

Jean Claude Le Gouic a enseigné les Arts Plastiques 23 ans à l’Université de Provence. Jusqu’en 2006, comme Maitre de Conférences puis Professeur des Universités, il y a participé à divers colloques, rédigé de nombreux articles et publié plusieurs livres sur l’art moderne et contemporain.

https://jclegouic.art