« Ne trouvez pas naturel ce qui se produit sans cesse !

Qu’en une telle époque de confusion sanglante

De désordre institué, d’arbitraire planifié,

D’humanité déshumanisée,

Rien ne soit dit naturel, afin que rien

Ne passe pour immuable. »

Bertold Brecht

L’Exception et la règle, trad. Bernard Sobel, Jean Dufour, 1930

dans Théâtre complet, vol. 3, Bertolt Brecht, éd. L’Arche, 1974

Si l’on y croit, on dira que tout a commencé à l’orée du siècle dernier. Chuma Libfeld naît à Brzeziny, en 1907. Trente années plus tard, ce sera l’exil pour la petite couturière, de Brzeziny à Lodz, de Lodz à Maringues, petite commune au cœur de l’Auvergne, et de Maringues à Paris. En mai 1940, les Nazis établiront un ghetto dans sa ville natale.

Au début du siècle suivant, dans la banlieue parisienne, une artiste coud, brode, tisse. Des mots, des visages, des motifs. Chacune de ses œuvres, l’artiste la veut empreinte de mémoire, saturée d’émotion vive, nourrie du sens aigu de l’altérité et de la transmission que Sylvie Kaptur-Gintz porte en elle depuis toujours. Elle se remémore les récits de Chuma, lui reviennent les images de sa propre enfance dans le quartier Montorgueil, à Paris, l’atelier de maroquinerie de son père, à Belleville, un autre quartier populaire de Paris, et le goût des bagels au pavot.

Brzeziny… Ce nom, dit l’artiste, « a bercé toute mon enfance et accompagne toujours ma vie ».

Alors elle se saisit du fil, des tissus, des aiguilles, et s’approprie et transforme en gestes artistiques contemporains les gestes des « petites mains », de ses ascendants, tailleurs, maroquiniers, passant comme eux, avec eux, des heures dans sa maison-atelier à couper, coudre ou broder… Ces gestes, dit-elle encore, « je ne les ai pas appris, je les utilise d’une main malhabile », mais la transmission de ce vocabulaire, le souci de préserver et de nourrir le fil des filiations et des transmissions sont devenus la trame même de son travail.

En témoigne, par exemple, la série « À l’ombre du kaddish » (2014), dessins et broderies sur le papier de soie d’anciens patrons de couture. Hommage à ses grands-parents, il s’agit aussi, dit l’artiste, d’« une prière douce pour tous les morts inconnus, dont l’histoire m’est transmise à travers un nom gravé ou une date à demi effacée, et la végétation qui s’immisce à travers les tombes abandonnées. »

En 2011, Sylvie Kaptur-Gintz réalise « La couturière », robe hommage à cette grand-mère adorée désormais centenaire, reliant les mots de la couture – en yiddish, polonais et français – à ses objets. Le fil qui lie et rassemble. Les mots de la couture : repriser, bâtir, recoudre, reconstruire, raccommoder… Mais aussi, dans les au-delàs symboliques de la suture : cicatriser, apaiser, adoucir, calmer, consoler.

Naît alors le projet « Textus », en 2014, une exposition personnelle d’envergure déployée sur trois lieux en Pologne : le Musée de Brzeziny, la Maison de la Littérature de Lodz, et le Musée de Kielce, montrant un ensemble d’œuvres, souvent inédites, explorant les racines dans le pays de ses racines.

« Textus », parce que le « tissu » et le « texte » partagent la même origine latine, et que le travail de Sylvie Kaptur-Gintz, dans un glissement sémantique, tisse avec les matières et les mots la trame de récits, comme un couple conceptuel à la fois unique et évident. Car le tissu, partout présent dans son travail, est davantage qu’un « voile tout fait, derrière lequel se tient, plus ou moins caché, le sens (la vérité1)». Il est d’une certaine manière, une forme du texte, si, pour en appeler à Roland Barthes, il est pour l’artiste là où « le texte [le sens] se fait, se travaille à travers un entrelacs perpétuel ; perdu dans ce tissu – cette texture – le sujet s’y défait, telle une araignée qui se dissoudrait elle-même dans les sécrétions constructives de sa toile. » L’œuvre se construit, se tisse et se trame en une complexité de gestes, de mots, de pensées, d’histoires, dans ces tissus qu’elle use et dans lesquels elle inscrit « les mille et mille histoires d’inconnus ». Si les dispositifs formels, porteurs de mémoire, d’identités, que produit Sylvie Kaptur-Gintz en appellent le plus souvent aux émotions les plus intimes, ils évoquent aussi toujours la singularité de la condition humaine, la présence humaine dans sa multitude et son unicité, dans sa force et sa fragilité.

C’est donc aux confins de sa propre histoire et d’une vision de l’histoire de l’humanité que l’artiste insère ainsi le sens de son œuvre. Depuis plusieurs décennies, elle déploie un art et des œuvres soutenus par le plus grand humanisme, un travail engagé intellectuellement et spirituellement pour une Histoire racontée par le prisme de la mémoire et de la sensibilité. Pourtant, en 2017, au Musée de Brzeziny, sa seconde exposition se trouve brutalement annulée à quelques jours de l’ouverture, son œuvre ayant été censurée et jugée insuffisamment « patriotique » par le nouveau gouvernement polonais. Cette défection d’un musée, à l’aune de changements politiques, teintée d’un relent d’antisémitisme patent, résonne aujourd’hui plus que jamais à nos oreilles…

Les œuvres prévues pour l’exposition « Archéologie de l’exil », qui s’enfonçaient jusqu’à l’abstraction dans les strates mémorielles, trouveront visiteurs ailleurs, et, si à tout malheur bonheur est bon, ouvriront à Sylvie Kaptur-Gintz des perspectives plus critiques encore sur l’humanisme et l’humanité et accessoirement sur la manière dont la culture juive est perçue, dans le monde, et dans le monde de l’art.

Elle se demande alors ce que peut signifier, pour elle, d’être née de ce moment de l’histoire, et de quelle vigilance il ne faut jamais se défaire, s’il est encore vrai que, pour reprendre les mots célèbres de Brecht, « Les peuples en ont eu raison, mais il ne faut/Pas nous chanter victoire, il est encore trop tôt : /Le ventre est encore fécond, d’où a surgi la bête immonde2. »

De cette conscience, sans doute, est issue « Le murmure du silence », une installation de sept taleths suspendus, comme habités. Il est fort étonnant, et cela lui revient donc, que Sylvie Kaptur-Gintz soit une des rares artistes, sinon la seule, à utiliser le taleth comme support textile d’une œuvre contemporaine. Cette œuvre, bien que porteuse d’une aura métaphysique, se veut plus politique que religieuse. Le premier des taleths est brodé d’une carte du monde, comme un manifeste, « pour que plus personne dans le monde ne soit persécuté au nom de quoique ce soit », affirme l’artiste. Les autres taleths, dont le tissu a été usé, sont rapiécés, reprisés, comme autant de traces d’une vie. Car le taleth, pour celui qui le porte, est un compagnon quotidien, qui enveloppe son corps pour la prière, la bénédiction et la mort, puisque, comme le turban chez les chiites, il sera le linceul dans lequel il sera enseveli. Mais si Sylvie Kaptur-Gintz a choisi de transformer le taleth en objet plastique, c’est qu’il n’est ni un voile, ni un vêtement ordinaire et répond de manière extrêmement subtile au souci de mémoire, au sens intime et éthique, qui draine en profondeur toute son œuvre. Car, au-delà de sa fonction apotropaïque, ce châle de prière n’est pas tant un signe de foi, qu’un substrat de méditation et surtout de mémoire, comme le suggère Jacques Derrida3. Plus encore, « il y a une logique du talith : celle qui, à partir du singulier, de l’unique fois (la naissance, la circoncision ou la mort), produit un récit unique qui vient en plus et ne se répète pas. Cette logique est celle de l’œuvre et aussi du texte4. » Puis, le talith est, dans sa complexité symbolique, ce qui rappelle chacun à la loi, dans sa matérialité, comme objet tangible, que l’on peut toucher, caresser, à qui on peut parler, comme le dit encore Derrida. Sorte de brèche vers l’inconnu, l’« imprononçable », il ne dévoile pas de vérité mais ouvre à la pensée.

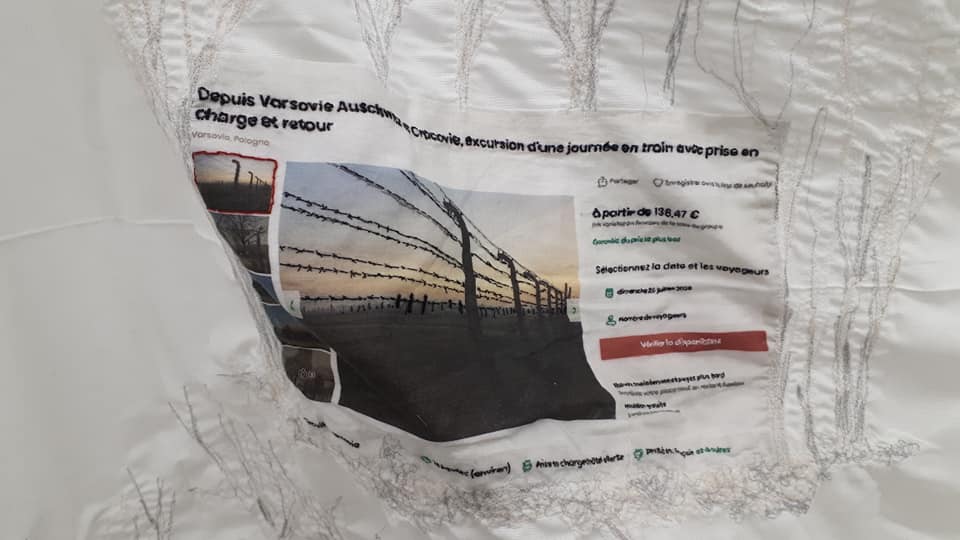

En 2020, pour l’exposition « Le Grand Tour », Sylvie Kaptur-Gintz produit l’œuvre « Pitchipoï », photographies imprimées et broderies sur Taleth, inspirée de sa visite d’Auschwitz, quelques années plus tôt, avec sa grand-mère alors âgée de 104 ans. Elle en était revenue perplexe, étonnée de n’avoir pu, là où sans doute elle aurait dû, ressentir l’émotion à laquelle elle s’attendait. Trop de monde, trop de bruit, trop de parcours fléché. À Cracovie, depuis l’aéroport jusqu’au comptoir de la réception des hôtels, à côté du présentoir à cartes postales et des coupons de réduction pour les restaurants du coin, les offres pour aller visiter Auschwitz, en car climatisé tout confort et billet coupe-file sont légions. Pour moins de trente euros, nourriture et boissons comprises, vous pourrez « contempler des objets personnels de la vie quotidienne ayant appartenu aux prisonniers », « visiter les vestiges des chambres à gaz, les baraquements d’origine et le quai par lequel descendaient les prisonniers arrivés en train ». Depuis de nombreuses années, le tourisme mémoriel est devenu une manne économique et un tourisme de masse comme un autre, et à Auschwitz, comme à Disneyland, au Château de Versailles, à la Cité Interdite ou au Taj Mahal, des cars entiers de touristes se déversent chaque jour devant la grille de l’entrée du camp de concentration, aujourd’hui première destination des tour-opérateurs de Cracovie, avec plus d’un million de visiteurs par an. Chaque jour, huit mille touristes encadrés de deux cent cinquante guides suivent une visite commentée en quatorze langues. Ici, il n’est pas rare de trouver des touristes postant sur Youtube ou Instagram des selfies prenant la pose en riant ou dansant sur les rails. Il est difficile de porter un jugement sur ce qu’est ou devrait être le tourisme de mémoire : fondamental pour la perpétuation d’un devoir de mémoire, ou au contraire profanateur de lieux auxquels l’histoire dramatique donne un caractère sacré ? Car Auschwitz, comme d’autres lieux de souffrance de masse, n’est évidemment pas un site touristique comme les autres. C’est cette ambiguïté qu’a voulu signifier Sylvie Kaptur Gintz, en brodant à même un taleth, ces prospectus vantant la destination Auschwitz aux touristes. Elle a choisi d’appeler cette œuvre « Pitchipoi », car Auschwitz, d’une certaine manière, a toujours été une « destination », un voyage : signifiant en yiddish « trou perdu », ce terme désignait un lieu imaginaire, destination inconnue et mystérieuse des convois. Au camp de Drancy, quand on tentait de rassurer les enfants sur la destination du train, on leur promettait… un voyage à Pitchipoi.

Sous des dehors plastiques désormais coutumiers – textile, broderie – et une eshétique relativement minimaliste, l’œuvre de Sylvie Kaptur-Gintz relève d’une profonde lutte pour la pensée, cette pensée éthique qui ne doit jamais faillir, comme une perpétuelle idée directrice, comme loi, impliquant une vigilance de tous les instants. Cette fois sans textile ni broderie, l’œuvre minimaliste et redoutablement efficace « l’Autre » résume parfaitement son engagement silencieux. Juste : une chaise, sur laquelle chacun pourra s’asseoir, devant un miroir, dans lequel chacun pourra se refléter. Entre les deux, un fil barbelé, simple objet évoquant de facto tout un pan de l’histoire, encore vivace. Par ce dispositif, l’artiste met en abîme la proposition du philosophe Emmanuel Levinas, « Le moi, devant autrui, est infiniment responsable5. » Retournant d’abord la proposition du philosophe en faisant du visage de l’autre – premier chez Levinas-le reflet de mon propre visage, elle interroge ensuite le sens profond de cette responsabilité, jouant à la fois sur le sens commun (pouvoir « se regarder dans la glace ») et la notion de réciprocité (mon visage est l’autre visage pour autrui et inversement). Elle nous invite ainsi à expérimenter, dans ce jeu de miroir, ce moment fondateur et fondamental, la découverte de notre propre épiphanie, celle d’un visage humain, le nôtre, comme point de non retour du sentiment éthique, inscrit au cœur de la véritable histoire de l’humanité.

La plupart des « œuvres-symptômes » de Sylvie Kaptur-Gintz demandent de très nombreuses heures de labeur, chacune devient ainsi pour elle un voyage, un voyage immobile, comme dirait le poète portugais Fernando Pessoa, un voyage intérieur. Broder pendant des jours entiers ce qui symbolisera le temps qui passe et la vie, c’est accepter que l’intime solitude se fasse créatrice et catalyse les plus profondes émotions. En travaillant, confie l’artiste, « chaque aiguillée est chargée de mots silencieux, de désir, de vie, de combats, d’interrogations, de questions ancrées dans le fin fond des veines et qui se répandent sur les eaux-vives…J’entends ces silences, des mots tus, tendus comme un arc se glissant sous les plis et les replis de la peau dans un long cri… ».

- Roland Barthes – Le plaisir du texte (1973) ↩︎

- Bertold Brecht – La Résistible Ascension d’Arturo Ui (trad. Armand Jacob) (1941), dans Théâtre complet, vol. 5, Bertolt Brecht, éd. L’Arche, 1976 ↩︎

- Jacques Derrida – Un ver à soie – Points de vue piqués sur l’autre voile, in Contretemps 2/3, 1997 ↩︎

- Mireille Calle-Gruber – Jacques Derrida, La distance généreuse, coll. Les Essais, éd. De la Différence, 2009, à propos du texte de Derrida ↩︎

- Emmanuel Levinas – Éthique et infini, éd. Fayard, 1982 ↩︎

Née à Paris en 1958, Sylvie Kaptur-Gintz vit et travaille à Nort-sur-Erdre, en Loire-Atlantique. Son travail se développe autour d’un axe plastique textile, dans lequel la broderie, l’impression photo sur textile rebrodée, l’usage parfois de textiles particuliers, comme le taleth, sont récurrents. Au travers de ses œuvres, elle développe une réflexion approfondie sur le sens de l’éthique à l’épreuve de l’Histoire et de notre époque tourmentée. Son travail, particulièrement sensible et réactif à ce qui dévore nos sociétés, a été montré à plusieurs reprises en Pologne, son pays de racine, ainsi que dans de nombreuses expositions collectives en France, entre autres au Monastère royal de Brou, à la Manufacture de Roubaix, au Château d’Hardelot, au Château d’Aventon de Poitiers mais aussi en Italie, en Allemagne, au Brésil ou en Crète.