Documentariste, écrivain, photographe, l’artiste mène une œuvre polymorphe et exigeante. Cet entretien traite de son approche photographique.

Pourquoi une formation en mathématiques au départ ?

J’ai toujours adoré les maths, très jeune ; c’est une passion et une discipline que je considère comme une sœur jumelle de la poésie.

Que te reste-t-il des mathématiques?

Une rigueur dans le travail, une exigence de la pensée et toujours sous-jacent, ce lien avec la poésie.

Qu’est-ce qui est venu en premier: les mots ou les images?

Les deux en même temps; non peut-être l’image. Mon père m’avait donné son appareil à soufflet et j’allais sur les quais du port de Nantes photographier les immenses grues jaunes, les tas de bois exotiques, l’ambiance à la Jacques Demy. Les mots sont venus dans la foulée avec les films quand il m’a fallu écrire un scénario de documentaire; mais la fiction m’a vite manqué, d’où cette bascule affirmée dans l’écriture.

Tu aimes brouiller les pistes, passer d’un langage à un autre…

J’ai toujours aimé la transversalité. Filmer/Écrire/Photographier c’est toujours creuser un même propos. Je me donne cette liberté: quand un moyen d’expression cerne le sujet d’une certaine façon, j’aime l’aborder sous un autre angle, cela se révèle salutaire. J’ai réalisé autrefois un documentaire sur Duane Michals. Dans son travail, écrits et images conjuguent une entrée dans la narration séquentielle sans jamais se nuire. J’aime cette approche cinématographique qui raconte des histoires émotionnelles, fait entrer le regardeur dans un univers où il se pose des questions, et où il est acteur de son récit.

Il y a parfois chez toi une forme de mise en danger dans la relation à l’autre, une façon de s’auto-inquiéter: provoquer un pas de côté que tu espères perceptible dans l’image finale. Dans Deux ou trois choses que je sais de vous, un mois durant, tu t’installes dans un hôtel à Marseille. Tu demandes aux gens de les photographier dans leur chambre; refus et accords alternent. Dans ce lieu occupé ponctuellement par les clients, qui contient une sorte d’oxymore – c’est chez moi et ce n’est pas chez moi – tu cherches une sincérité dans la rencontre, quelque chose en suspens peut-être, en dehors des codes sociaux.

Se décentrer, c’est déjà ouvrir la porte à la création. Le protocole choisi dans cette série a sans doute permis un état accru d’éveil et de veille propres au travail artistique, tant du côté du modèle que du mien. C’est ce que je recherchais quelque part.

Et puis, après la prise de vue, les mots réapparaissent: ceux que tu demandes aux clients de l’hôtel de t’écrire – une expression, une phrase, un mot- et qui seront le point de départ d’une narration. L’image ne te suffisait pas ?

Je cherchais autre chose. Le texte déborde de l’image mais s’y articule étroitement. Je raconte une fiction à partir des quelques mots que les clients m’ont donnés, censés les représenter. Je me sers de ces mots pour créer des personnages fictifs qu’ils m’inspirent, comme dans un scénario de film où l’on peut se servir d’un personnage réel, dont on ne prend qu’une partie pour l’incarner autrement. Une manière de dire que l’intimité est celle que l’on veut bien dévoiler, elle peut être apparente, trompeuse, mystifiée, voire mise en scène. Dans tous les cas, elle laisse la porte ouverte à l’imagination, à l’écrit. La photographie devient le déclencheur des histoires racontées.

Dans Ces rivages perdus, on voit à nouveau la photographie dialoguer avec l’écrit.

Dans le texte, je fais parler la Nature, j’incarne l’Océan. Dans le rendu final, les mots jouent par transparence sur la matière de l’image un peu à la manière d’un palimpseste, car les photos sont imprimées sur du papier japon. Des fragments de poème, à la limite de la lisibilité, courent de l’une à l’autre; le tout confère une atmosphère diaphane aux images de ce littoral oléronais voué à disparaître avec le réchauffement climatique, dont je fixe la mouvance et l’effacement avec l’appareil photographique. Ici la dimension documentaire s’absente au profit d’une forme artistique insaisissable, difficile à qualifier: gravure, dessin, photo ? Devant ce devenir inéluctable et anxiogène qui nous étreint, il s’agit peut-être de tenter de penser et de voir les choses autrement en retrouvant une forme d’écho aux mots d’Hölderlin: C’est poétiquement que l’Homme habite le monde.

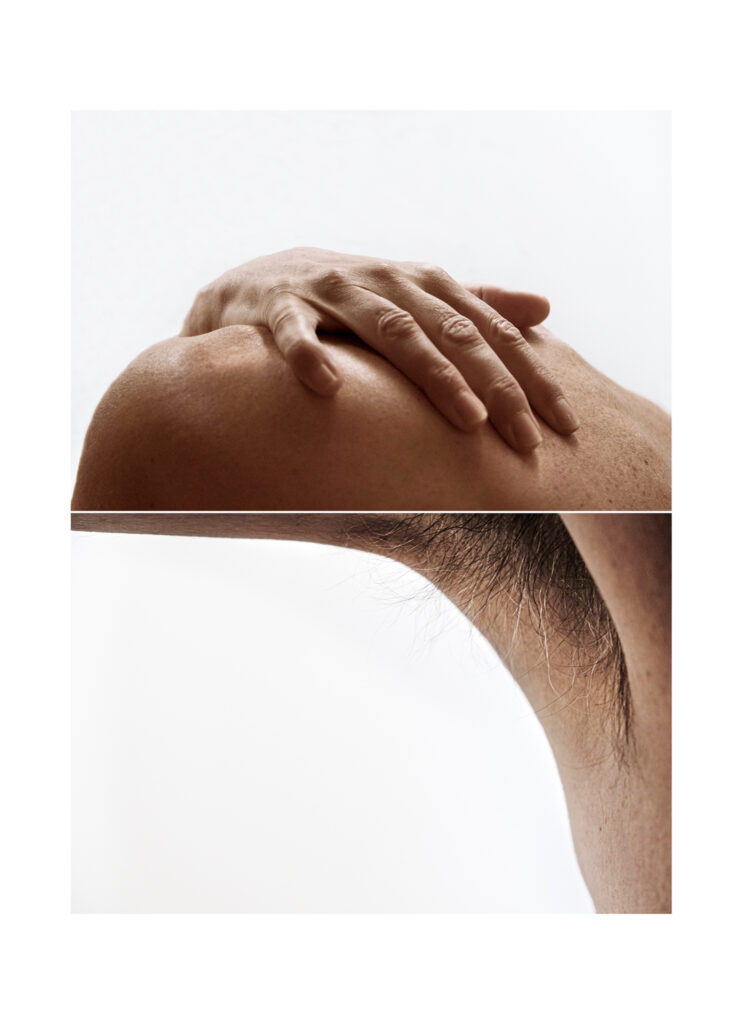

Dans Pulsions, corps et figures, tu interroges ton corps; des variations d’échelle perturbent notre regard. Que voit-on? Que reconnaît-on? Où notre œil se perd-il? Regardeur et regardé, metteur en scène et modèle, tu nous entraînes dans un espace où fiction et réalité tirent le fil d’une des grandes affaires de nos vies: notre corps, incarnation de l’être.

Des photographes ont utilisé leur corps comme matériau pour des compositions sensuelles ou dérangeantes : Coplans, Minkkinen… L’un est radical dans ses formes, l’autre propose des visions improbables dans la nature. Pulsions, corps et figures se situe entre les deux: je me mets en scène sans rien esthétiser comme Minkkinen et sans explorer le vieillissement comme Coplans. Matière vivante, mon corps s’ouvre vers des formes nouvelles, picturales et sculpturales qui émergent de mon intériorité. Cette part invisible exposée au grand jour m’anime et donne à voir le corps, non plus comme organe sexué, mais comme composition artistique en soi.

Enfin il y a une dimension performative (retardateur réglé sur 10 secondes): le défi d’une mise en scène incongrue à réaliser dans un décor ordinaire qui m’est a priori étranger. Les photos du corps en entier sont présentées face aux figures, polyptyques faits de plusieurs détails de mon corps, à peine identifiables. Le spectateur circule dans cette mise en espace du travail.

En pluie fine tombent les atomes propose un voyage mystérieux entre poésie et images. Devant un microcosme, qui pourrait aussi bien être un macrocosme, on se perd en conjectures devant ce qui est donné à voir et à lire. J’ai songé ici au clinamen de Lucrèce, à sa théorie des atomes du De rerum natura. On retrouverait ici la physique et tes préoccupations scientifiques ?

Il y a un lien avec Ces rivages perdus. C’est encore une série fictionnelle sur la fin du monde: tempête dévastant le paysage, vagues envahissant le littoral. Une jeune femme, recluse dans une cabane en bois à flanc de dune près de la mer, écoute la déliquescence de la nature, sa métamorphose, la dislocation de rivages tant arpentés qui rythmaient ses journées.

Les photos (35 x 50 cm) induisent un double sens: de loin, on identifie une forme féminine, de près la matière même de l’image se brouille et révèle des éléments naturels porteurs de menace, de destruction: troncs d’arbres, algues, branchages… Qui efface quoi ? Que dire de ce silence ?

Ton dernier livre adopte la forme d’un photo-roman et reprend un thème intemporel, l’artiste et son modèle, que tu traites sur le terrain de l’intime -le couple- mais ici c’est le modèle qui mène le jeu.

Le moteur du photographe reste son amour pour le modèle; j’ai désiré le faire parler, le rendre acteur. Entre texte et images on est sur le fil de la tension érotique. On peut aborder ce récit par les photos ou par les mots, commencer le livre au début, à la fin, au milieu… J’ai tenté d’épuiser le sujet traité, tour à tour par l’image, le modèle, la situation, la narration…

Une question liée à l’intime semble parcourir tes images.

Il y a le corps, la nature, leur écho réciproque, leur tempo, leur secret et leur fragilité… les révéler avec douceur, sans heurts et qu’une certaine poésie en émane. Alors si c’est cela l’intime, oui c’est mon terrain de création, le territoire que je foule sans relâche.

Comment définir ta pratique photographique ?

C’est quelque part une histoire de fractales: les mathématiques resurgissent à leur façon. Entre infiniment petit et infiniment grand, je creuse le même sillon, mais en utilisant l’image et l’écrit, désormais.

Après des études supérieures en mathématique, Camille Guichard réalise de nombreux documentaires de création sur la peinture, la sculpture, le théâtre, l'architecture et la danse contemporaine, ainsi que des courts métrages de fiction. Parallèlement à ses activités de réalisateur, il mène celles de scénariste, notamment à la télévision et au cinéma, et d’écrivain. Son premier roman Vision par une fente est édité chez Gallimard, son dernier roman Pique-Nique, au Mercure de France.

Parallèlement à son travail d’auteur et de réalisateur, Camille Guichard est photographe. Depuis trois ans, il a participé à plusieurs PhotoMasterClass et vient d’éditer un livre photo-roman : Il regardait sa femme comme si elle était son amante, l’histoire romancée d’un modèle sous les yeux d’un photographe.

Parmi ses séries photos : Deux ou trois choses que je sais de vous, sur l’intimité de clients dans un hôtel (Résidence photographique La Marelle/Marseille) et En pluie fine tombent les atomes, un conte sur la fin du monde. Actuellement, il travaille à l’élaboration d’une nouvelle série Pulsion, corps et figures sur l’autoportrait. D’autre part, il élabore sur le long terme la série Ces rivages perdus sur l’érosion du littoral.

Le site de Camille Guichard