Bruno Desplanques occupe l’ensemble de la nef et des bas – côtés de la Collégiale Saint Pierre Le Puellier d’Orléans avec son installation en labyrinthe « Premier désert » qui nous invite à cheminer dans une forêt post-impressionniste aux couleurs châtoyantes.

Pour faciliter la déambulation, le rythme en est ponctué par les hauts panneaux de même largeur assemblés en structure combinatoire. Chaque ensemble en une large courbe concave ou convexe qui enchaine avec la suivante et incite à la progression du visiteur.

Dans une série précédente, ses « Scènes sylvestres » les assemblages rectangulaires de 12 panneaux de bois de 40 x 40 cm étaient occupés dans leur partie basse par deux corps d’hommes nus.

Le personnage principal de ce « premier désert » en est le spectateur dont le mouvement anime le cinétisme de cette peinture au format dérivé des panoramas du XIXe siècle, alignant ses 68 panneaux en dialogue avec l’architecture du lieu.

Sur les panneaux d’un bois détourné de la construction le peintre travaille non pas sur le motif mais au cœur de l’atelier. Le sentiment sylvestre y est donc transposé de la mémoire de l’artiste à son geste répété posément à la truelle, autre outil de la sphère du bâtiment, appliquant une peinture industrielle.

L’hypothèse du bâtisseur est renforcée par la sculpture polychrome qui occupe le chœur de la Collégiale. Elle est directement inspirée du cadre que l’on peut contempler dans la Mélencholia, gravure de Dürer. La construction occupe le centre de la partie gauche de l’œuvre entourée d’outils de géomètre et de peintre. Loin des formats traditionnels des toiles la peinture se fait donc objet dans l’alignement des panneaux comme dans cette construction philosophale matérialisant le travail de l’artiste.

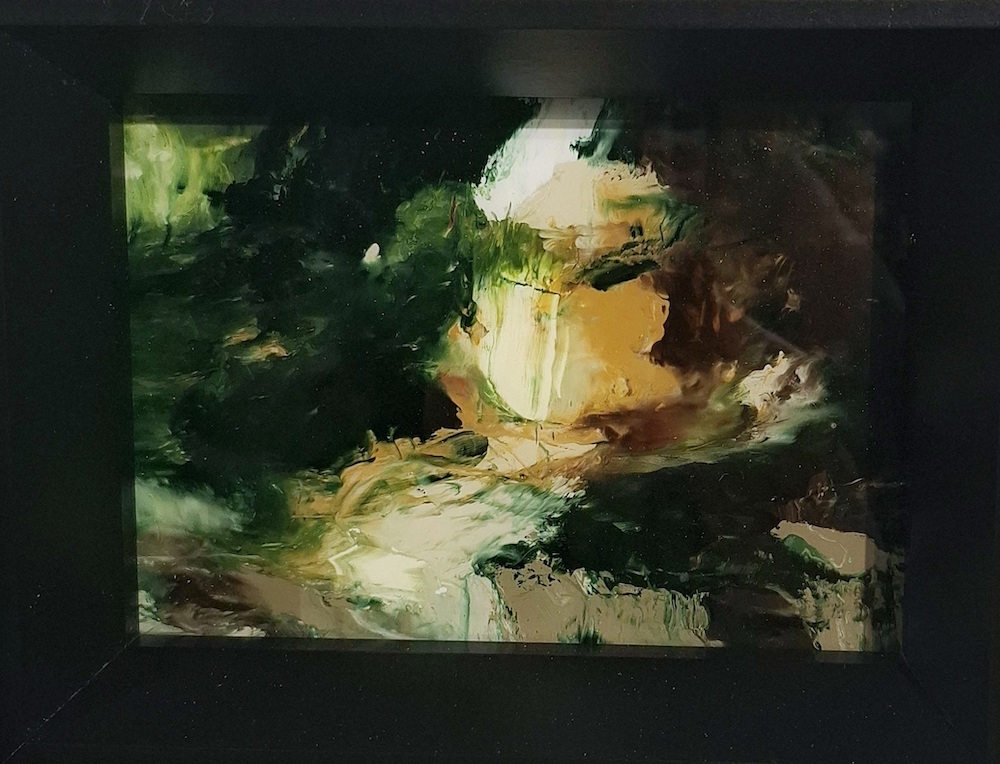

Un équilibre réside cependant entre les trois dimensions dans la série linéaire de petits tableaux produits directement par l’application de la peinture sous-verre. Ces fixés aux matières riches impliquent une autre lecture plus intime.

En gagnant son autonomie l’acte pictural reprend en la modernisant une esthétique expérimentée dans l’histoire moderne de l’art pour la donner à vivre dans notre contemporanéité.