« Pareil au souffle

Enroulant le fardeau de la terre

Le vent pose sa langue de feu

Sur le cordon noué

À la taille des sables »

— Hawad, « Testament nomade », Furigraphies, 1987.

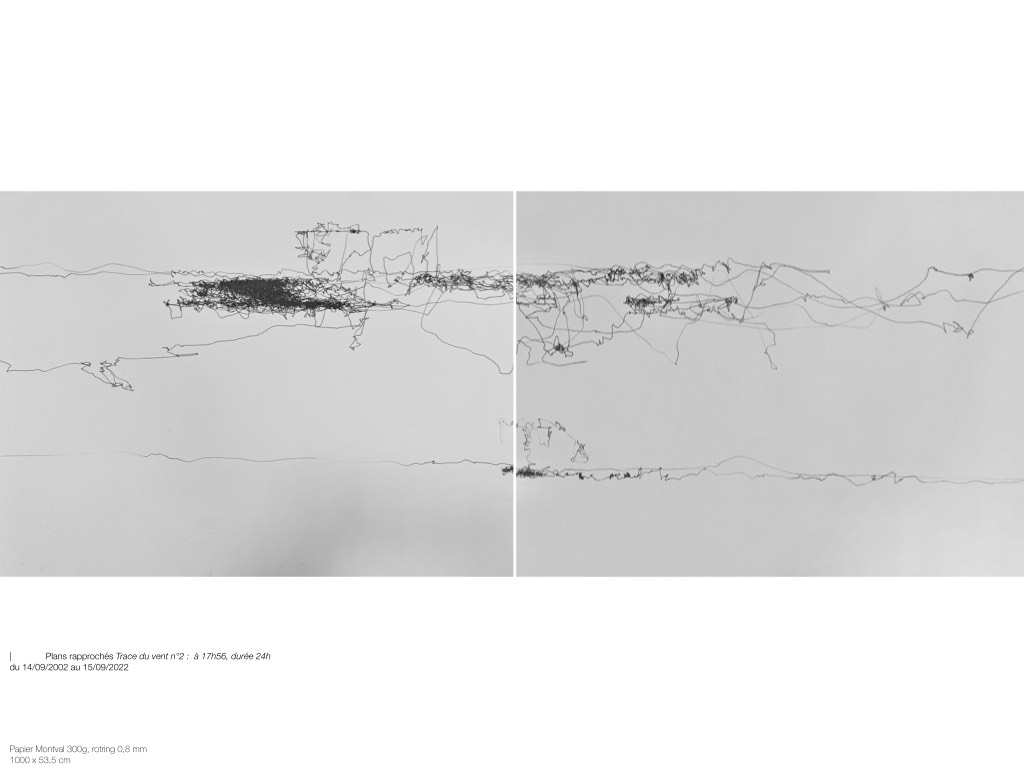

La glaceur de structures métalliques, dont la finesse de découpe défie leur essence à exister en plein air, rompt avec la poétique animant leurs mouvements de balancier irrégulier. Une demi-lune en acier tantôt repose au sol, tantôt semble léviter hors-gravité, se substituant alors au panorama environnant. Habillées d’une feuille de papier, les surfaces de ces panneaux s’assemblent en un cerceau extensible, rétractable, mobile, et recueillent une graphie fébrile. La sérénité d’une trace continue incite nos yeux à la suivre, méditatifs, jusqu’à ce que lui succède soudain une série de pics aigus, de retours en arrière imprévus, d’acharnements orbitaux noircissant la blancheur de la page ainsi maculée. Se déploient de nouvelles lignes d’horizon, inégales, non-linéaires, imprévisibles. À travers une ingénierie qu’il conçoit et par des sculptures cinétiques qu’il fabrique, Farid Kati nous offre à lire l’écriture du vent.

Empruntant leur mécanique à la girouette, autant qu’au baromètre ou l’anémomètre, ces inventions permettent une véritable transmutation des souffles et des variations atmosphériques en abstractions à l’encre. La ligne épurée et le design minimaliste des appareils à la précision recherchée semblent néanmoins déjouer l’obsession d’en obtenir des données scientifiques pour remettre au centre une sensibilité autrement réactive, et attentive, à l’élément. Les dessins obtenus au bout de plusieurs heures d’écoute constituent des « traces », écritures indéchiffrables dont seules les bises détiennent les codes. L’artiste nomme les mouvements ainsi captés des « adugraphies », empruntant sa racine au mot tamazight « aḍu », qui signifie vent.

Quelle autre invention éolienne n’a d’autre fonction que celle de la retranscription des voix, non-humaines, sans contrepartie d’analyse, sans but d’optimisation, sans attente de rendement ? Pour Farid Kati, l’être humain est porteur d’attention. Ses « adugraphes » la renouvelle vis-à-vis du monde environnant, cherchant à en rendre visibles les liens entre l’imperceptible et la matière. Par cet intermédiaire équipé d’une plume et d’un gyroscope, l’artiste cherche à personnifier le vent, rejoignant Bachelard, selon qui « toutes les phases du vent ont leur psychologie. Le vent s’excite et se décourage. Il crie et il se plaint. Il passe de la violence à la détresse. Le caractère même des souffles heurtés et inutiles peut donner une image d’une mélancolie anxieuse bien différente de la mélancolie accablée1. » Dans une lecture presque intime de l’élément, les vents s’associent à des personnes autant que l’artiste s’y assimile lui-même. Pour autant, le rapprochement du souffle corporel et du vent dépasse, dans les philosophies indienne et soufie notamment, l’échelle individuelle pour incarner le rattachement de l’homme à l’univers, un rythme ontologique structurant le mouvement.

Les œuvres et recherches de Kati traduisent son intérêt profond et constant pour ce souffle, force énergétique porteuse de mémoire, incarnation de l’itinérance transcendant les géographies et les attaches culturelles des moult récits qu’il inspire depuis l’Antiquité2. Dans l’errance, dans la mobilité accrue par les attaches personnelles ou la profession artistique, le vent constitue un refuge, un être familier aux souffles composites. Les vers de Mahmoud Darwich accompagnent cette pensée : « Je suis seul et le vent est le compagnon de mon ultime parole / à la forêt, à l’étendue, aux vents égarés dans les rêves, / aux chemins qui ne mènent nulle part3 ». La disruption de l’expérience spatio-temporelle habituelle d’une personne provoque une forme de rupture avec le sens initial du soi4. Pour Kati, comme Darwich, le vent se situe-t-il alors comme repère ? Par leur nomadisme, les « adugraphes » composent une cartographie plurielle du vent. Dans une carrière équestre du Trièves, alors que l’artiste y réalise une résidence collective5, au centre d’un kiosque urbain à Melles6, aussi bien que dans les galeries des Beaux-Arts de Paris dont l’artiste est diplômé en 2022, ces sculptures, par leurs mises en situation, inventent une nouvelle captation de l’espace. Elles en révèlent l’impermanence, l’instabilité, l’incertitude – trouvant écho en notre propre condition ; elles soulignent la mutation perpétuelle d’un lieu et celle de notre relation à ce dernier.

Le toucher de notre environnement est présent dans plusieurs installations formellement variées de l’artiste, et y opère différemment. L’attention recherchée peut être attirée auditivement aussi bien que par le déclenchement d’un mouvement à peine perceptible. Ainsi, un bruissement de feuilles impose-t-il une pause, une contemplation. Des murs renfermant les respirations d’un bâtiment froid s’animent de mouvement avec Feuilles mortes (2020), tandis que dans Murmures de Soi(e) (2022) un couloir réagit aux corps s’y faufilant. Dans ces deux installations à l’esthétique minimale réalisées in-situ7, le papier, cette fois vierge de traces, interagit avec les courants d’airs et par le son habite l’espace. Parfois, l’écriture du vent se fait par l’intermédiaire de branches, comme c’est le cas lors de la réalisation d’une œuvre collective avec des élèves de CE1 et 4ème s’étant tenue à Villetaneuse (93) en 2024. La décentralisation de la création, sous-jacente à ce dispositif comme dans d’autres plus participatifs8, est cruciale pour l’artiste. Elle passe par l’entrée en contact des corps (humains comme non-humains), leur collaboration mutuelle permettant l’activation autonome des œuvres.

Ce désengagement, ce retrait, de l’artiste est en soi un geste sculptural. Farid Kati inscrit sa pratique dans celle d’une quête de l’informelisme à partir d’une esthétique délibérément minimaliste. Le refus de la maîtrise dans l’opération de ses machines – en dialogue avec le vent sans intervention nécessaire – offre libre cours à l’aléatoire des « traces », à l’imprévisibilité du rendu des écritures et des dessins. Pour ses sculptures, Kati fait aussi le choix d’un matériau noble et froid, le métal, permettant une mise à distance, une visibilité amoindrie de la présence de sa main dans la réalisation de l’œuvre. Paradoxalement, l’artiste est dans « le faire ». Il conçoit et confectionne lui-même ses « adugraphes », faisant sienne une science du bricolage et d’une ingénierie résolument « low-tech » – néanmoins précise pour une écoute du vent la plus sensible.

- Gaston Bachelard, L’air et les songes. Essai sur l’imagination du mouvement (Paris : Librairie José Corti, 1943 [1990]): p. 264 ↩︎

- De la mythologie grecque à la science météorologique moderne, en passant par les écrits physiciens et naturalistes, les récits bibliques ou coraniques, les contes traversant les âges de l’oralité, l’histoire littéraire est riche d’une fascination pour le vent dans laquelle Farid Kati puise pour la rédaction de son mémoire (2022). ↩︎

- Mahmoud Darwich, « Je suis seul et il y a le vent » dans Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude ? (Arles : Actes Sud, 1995). Traduction de l’arabe par Elias Sanbar. ↩︎

- Miwon Kwon, “The wrong place” (2000) dans Claire Doherty (ed.), From Studio to Situation (London: Black Dog Publishing, 2004): p. 33 ↩︎

- En 2022, Farid Kati participe à une résidence organisée par Vi.vid [désormais Languille] aux Écuries, Cornillon-en-Trièves, à proximité de Grenoble. ↩︎

- Farid Kati expose dans le cadre de la 10e Biennale d’art contemporain de Melle, 29 juin—29 septembre 2024. ↩︎

- Respectivement à l’ESAD TALM-Le Mans et à l’ENSBA de Paris. ↩︎

- Comme dans l’installation multimédia Texture (2023), réalisée en collaboration avec Nicolas Faubert, Gabriel Moraes Aquino, les étudiant·e·s de l’INJA, et présentée à La Bourse de Commerce – Collection Pinault, Paris en 2023. ↩︎

Farid Kati, artiste franco-algérien né en 1994, explore les forces naturelles, particulièrement le vent, qu’il considère comme une part intime de lui-même. Diplômé des beaux-arts du Mans et de Paris, il s’est formé auprès de Michel Salerno, Ann Veronica Janssen, Hicham Berrada et Abraham Cruzvillegas. Inspiré par un rêve, il a créé une machine monumentale qui permet au vent de dessiner des adugraphies — du berbère adu (vent) —, des tracés abstraits qui traduisent les mouvements de l’air en symboles évoquant migration, mémoire et transmission. Dans sa quête poétique, Farid établit un dialogue avec l’invisible, où chaque souffle d’air réactive ses racines et réveille une mémoire profonde, un souffle originel qui traverse les âges.