ARTE POVERA à la BOURSE DE COMMERCE, PARIS Du 09/10/2024 jusqu’au 20/01/2025

Avec l’exposition qui se termine, la Bourse de Commerce a mis en valeur une cinquantaine de pièces de la collection Pinault avec de nombreuses autres, sorties des réserves des musées ou appartenant à des collections privées, en rassemblant les installations et les œuvres d’une génération d’artistes italiens qui a marqué leur époque : contemporains de la révolte étudiante de 68, ils ont voulu désacraliser l’art en remettant en cause la culture artistique qu’ils avaient reçue. Leur art devient une contestation, une guérilla contre les valeurs de la société de consommation.

De manière différente, chacun s’est efforcé de proposer des formes d’art inventives et déconcertantes. Le nom d’« arte povera » leur fut attribué en 1967 par le critique italien Germano Celant par analogie avec le théâtre « pauvre » du metteur en scène polonais Jerzy Grotowsky, un théâtre qui voulait aller à l’essence de la présentation sans passer par les artifices de la représentation : les éclairages, les décors et les costumes, et se concentrait sur le travail corporel de l’acteur. Cette analogie par translation d’un domaine à l’autre fait de l’art plastique l’objet d’une scénographie, d’une mise en espace, ce qui inclut la performance. Mais l’anti-mimesis qui caractérise ces artistes n’a rien d’abstrait : la signification de la notion de « pauvreté » ne tient pas qu’aux matériaux utilisés, disposés en restant bruts, elle permet de décrire une nébuleuse d’attitudes et de formes.

Rôle déterminant de la théorie critique

Germano Celant a fait plus que théoriser sous une dénomination commune le travail d’une douzaine d’artistes par allusion au dépouillement du théâtre d’avant-garde (Eugenio Barba, Carmelo Bene en Italie) il a organisé une grande exposition collective à Gênes. « Arte Povera » devient un label, un programme et un mot d’ordre. Par la suite, de nombreuses expositions ont suivi dont l’une au Centre Pompidou en 2016. Celle de la Bourse de Commerce qui dispose d’un espace grandiose a fait l’objet d’une réflexion a posteriori de la commissaire Carolyn Christov-Bakargiev qui a cherché à en déterminer une autre histoire que l’addition de celles de chacun des artistes. Alors même que l’exposition prend fin, on peut réfléchir au sens d’une appellation qui est désormais devenue incontournable même si, malgré son succès, elle reste en partie inadéquate. Ce n’est pas tant une école ou un mouvement qu’un « état d’esprit » selon elle.

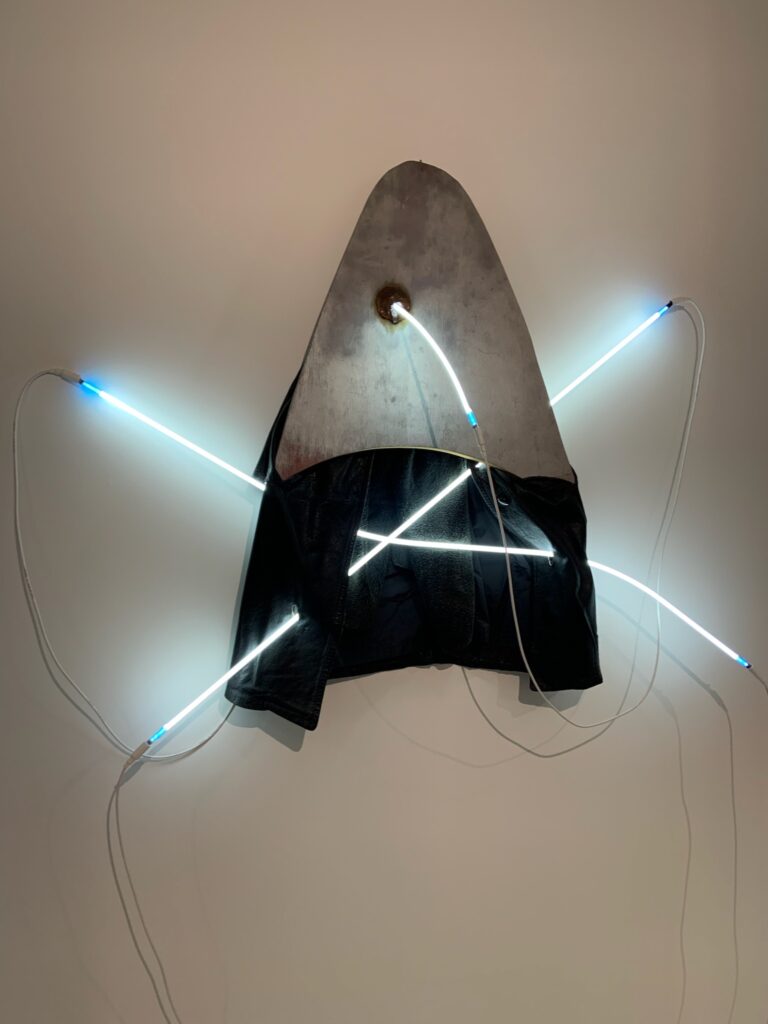

Tous travaillèrent dans le sens une négativité plus agressive que le minimalisme. Déjà, ils renoncent pour la plupart aux formes artistiques traditionnelles de tableaux accrochés au mur ou de sculptures érigées sur socle pour laisser choir au sol des objets catastrophés, de simples tas, des entassements informes de matériaux divers : des tas de chiffons, « stracci » avec La Venere con stracce de Pistoletto (Vénus aux chiffons) de 1967 – des tas de charbon (Kounellis) et même de pommes de terre (Penone). Mario Merz construit des igloos de fil de fer qu’il remplit de matériaux. Marisa Merz fabrique de légers tissages arachnéens en cuivre. Ces objets ou ces constructions dérisoires ont-ils encore quelque chose qui heurte les conventions du monde de l’art ? N’ont-ils pas au contraire participé à la création d’un nouveau langage, à la lisière du non-sens et du symbolique ?

Portée historique d’un moment inactuel

La question se pose de ce que peut devenir aujourd’hui l’effet-critique du choc ressenti à l’époque par les regardeurs. Il importe de comprendre que ces actions ou ces œuvres ne représentent pas une parenthèse et encore moins un moment daté situé dans une continuité qui serait celle d’une histoire de l’art vue d’un point de vue muséal et aurait eu lieu dans un seul pays, mais une brève période de crise, de rupture, de questionnements philosophiques et de provocations plus ou moins politiques selon les auteurs. Le parcours de l’exposition fait se succéder chacun des artistes alors que sous la grande coupole s’étalent au sol des œuvres juxtaposées particulièrement représentatives. Grande experte de ces artistes, la curatrice a judicieusement contextualisé ce qu’ils firent en les reliant à des revues, des publications, des documents, les associant à des artistes italiens plus anciens, comme Alberto Burri dont les compositions utilisaient des matériaux usés, de la toile de jute, etc., comme Lucio Fontana, et pourquoi pas à des artistes actuels (Kentridge, Huygue, etc.).

En définitive, on ressent plus ce qui différencie ces artistes que ce qui les relie. Au contraire du surréalisme, ce grand mouvement qui a possédé un centre et une périphérie, l’arte povera fut une réunion de marginaux, de rebelles qui ont expérimenté et exploré diverses voies, comme le théâtre expérimental de leur époque. Tout se passe comme si, à un moment donné, sans doute grâce à l’intervention ou la médiation critique de Germano Celant, ces artistes s’étaient croisés en échangeant leurs points de vue dans des grandes expositions pour reprendre au plus vite leur propre voie : ainsi en est-il de Penone qui en creusant sans cesse la relation de l’art à la nature, à ses formes et à ses forces, poursuit son art aussi riche que pauvre. Pour lui, il est évident qu’un arbre est une sculpture parfaite. La magnificence du lieu d’exposition n’est sans doute pas le meilleur écrin pour ces artistes : d’ailleurs il s’en évade symboliquement avec l’arbre lesté de pierres qui est devant la Bourse de commerce.