Serge Tisseron

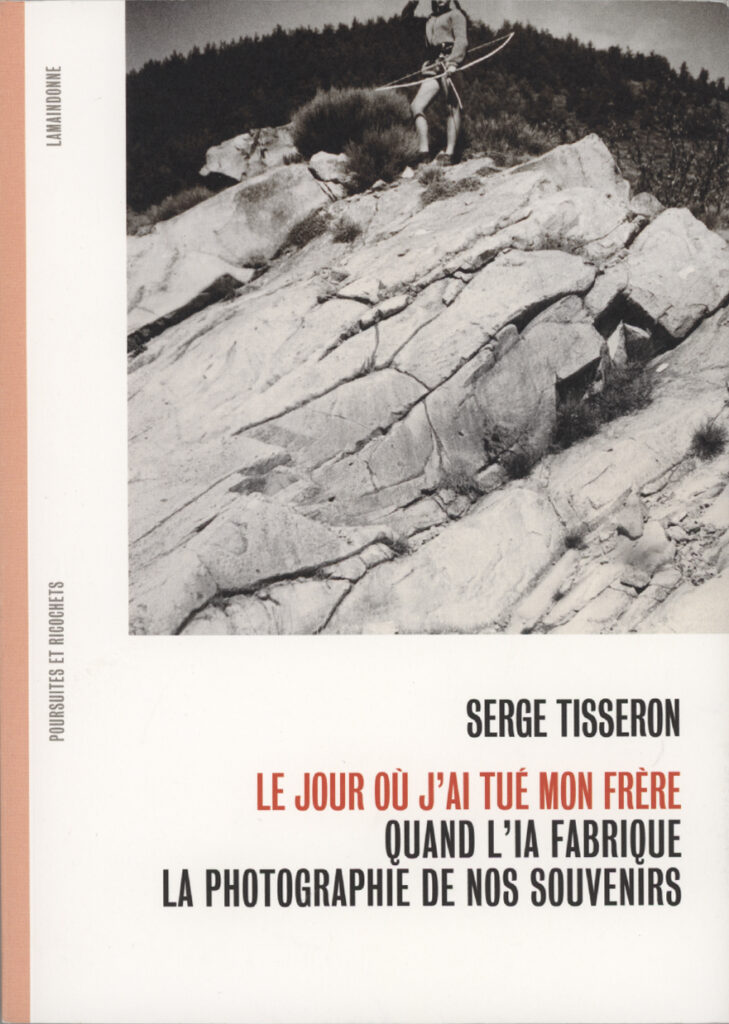

Le jour où j’ai tué mon frère. Quand l’IA fabrique la photographie de nos souvenirs, Marcillac-Vallon, éditions lamaindonne, collection « poursuites et ricochets », 2025

L’expérience est d’une familière étrangeté. Un album familial, hérité, de photographies, noir et blanc, daté 1938-1956, quelque peu oublié ; des photographies 7 x 10 cm aux bords blancs dentelés, prises au Kodak à soufflet ; sur une page des années 1950, une image manquante… peut-être ? Là, au milieu des photographies de moments familiaux de vacances qui emplissent et composent la page, se rejoue, plus de soixante ans plus tard le souvenir précis de la scène d’un jeu d’enfants – le cow-boy tuant l’indien –, et commence l’enquête. La photographie du duel existe-t-elle ou est-elle imaginée ? L’image absente devenue obsédante, Serge Tisseron en réalise de mémoire deux dessins. Proposant d’apprendre avec les intelligences artificielles multimodales, en conscience des potentialités, des limites et des risques, il fait l’expérience de la création d’une photographie artificielle de son souvenir appuyée sur des consignes précises. « Tous les résultats sont catastrophiques ». Mais un atelier des Gens d’images1 où les invités Lucie de Barbuat et Simon Brodbeck2 présentent « Une recherche photographique à l’épreuve de l’intelligence artificielle » relance la quête du souvenir dont ne persiste qu’une image mentale.

Le lent travail de Serge Tisseron avec les deux artistes, où chaque mot ajouté dans une des phrases de la commande au logiciel peut faire basculer l’image, est malaise et jouissance : quand arrêter la génération de l’image ? Quelle emprise exerce sur nous une image produite par d’autres confrontée à nos représentations mentales ? La photographie, par sa facture d’authenticité, peut-elle s’imposer à nous comme réalité ?

La découverte du cliché manquant – l’image « vraie » –, la comparaison avec l’image « fausse » ouvre tout un questionnement croisé sur les états contradictoires de nos systèmes conscient et inconscient (Sigmund Freud, Ignacio Matte Blanco), la complicité éventuelle du photographe et du sujet – partage ou vol de l’image ? –, sur tout ce que nous attendons d’une photo de famille au moment de la prise de vue et dans le regard du souvenir, mais aussi sur toute la communication sociale et affective fondée sur des falsifications. Les intelligences artificielles génératives pourront-elles bientôt fabriquer des photographies souvenirs intimes de ce que nous rêvons avoir vécu, des personnes disparues que nous aurions aimé connaître. À nous de nous préparer à ces jeux temporels – et spatiaux – des images qui nous manquent, à ces récits de ce que nous n’avons pas pu voir, à ces mises en scène de réels artificiels. Quels en sont, en seront, les risques et les plaisirs attendus ? Quelle sera la place de l’art photographique et la relation du photographe à l’autre – ou soi-même – qu’il met en image ? Comme toute bonne intrigue policière, Le jour où j’ai tué mon frère n’apporte pas de réponse univoque, il met en alerte le regard et la construction de la mémoire intime. Le livre fermé, nous ne regardons plus les albums et les photos de famille de la même façon.

Jean-Marie Baldner, mars 2025.

- Lucie de Barbuat et Simon Brodbeck : Une recherche photographique à l’épreuve de l’intelligence artificielle, Atelier Gens d’images organisé par Nathalie Bocher-Lenoir et présenté par Gabriel Bauret, Historien de la photographie et curateur, ADAGP, 15 mai 2024 [https://gensdimages.com/]. ↩︎

- Lucie de Barbuat et Simon Brodbeck, site Brodbeck & de Barbuat [https://www.brodbeckdebarbuat.com/] ↩︎